創造力育む、「余白ある」暮らし

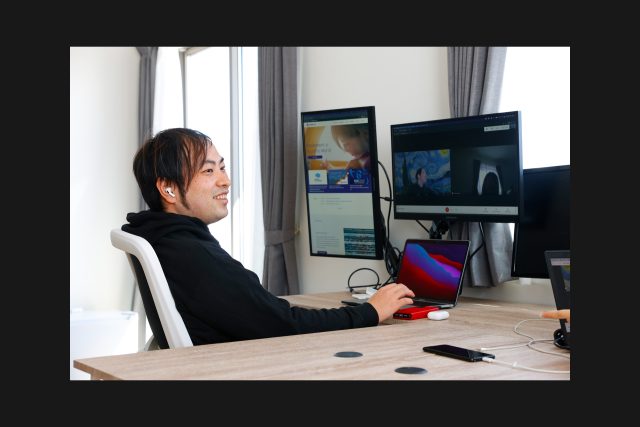

天谷 浩彰(あまや ひろあき)さん渡部 幸恵(わたべ ゆきえ)さん

「ゆっくりできる」その本当の意味を理解した 移住前、職場の関係で、塩谷町が持続可能なまち「オーガニックビレッジ」を目指していくという話を聞き、約30名とともに塩谷町に足を運んだ。 訪れたのは冬。どうしてもいきいきとした印象は受けない。 「正直、第一印象としてはピンと来ませんでしたね」と浩彰さん。 同じく視察に来ていた元同僚で友人のともちゃんが塩谷町に移住したのは、視察からわずか2、3ヶ月後のことだった。ともちゃんが移住したことで、浩彰さんと幸恵さんのお二人は月に1回ほど塩谷町に遊びに行くようになり、まちへの印象も徐々に変わっていった。 人の数や時の流れ。体がついていけないほどに、塩谷町と首都圏ではまったく異なっていた。 「ゆっくりできるとは、こういうことか」塩谷町での滞在中、その意味を感覚的に味わった時、塩谷町への移住は着実に近づいていた。 そもそもお二人には「家族と動物たちがゆったりと豊かに暮らせる"楽園"をつくる」という構想があった。周りが木々に囲まれた野球場ひとつ分ほどの土地。畑や田んぼもあって、動物たちが自由に走り回れるような……。そんな舞台を求めていた。 長野県の安曇野市や伊那市、南箕輪村なども訪ねたが、まちの雰囲気、そして人のおもしろさに惹かれたのが塩谷町だった。 「都内の大学に在学中にバックパッカーとして旅をして、タイで働く予定だったんですが、コロナの影響で塩谷町にUターンしたけいちゃんという若者がいて。彼からまちづくりへの想いを聞いて、『こういうことを考えている若者が住む塩谷町はおもしろくなるな』そんな直感がありましたね」と浩彰さん。 まちづくりに取り組む若者との出会いもあり、塩谷町への移住を決めた。 懐に飛び込めば、あっという間に心が通う まちづくりについて熱く語ってくれたけいちゃん、「竹細工をやってみたいな」という幸恵さんの一言で竹を切り、竹細工を教えてくれた友人宅の大家さん。 「気持ちの通い方が早いっていうんですかね……。みんなあったかいし、人懐っこい。スピーディにコトが進むというか」 新しい土地、特に田舎での移住生活。人付き合いがうまくいくのかと心配する方も多いだろう。 「最初は不安もありましたよ。でも、自分たちがよそ者である以上、自分から距離を詰めていかないと、というのは思っていて。自分から声を掛けずに仲良くしてもらおうなんて、そんな美味しい話はないですからね。自分から行動して関係性を築いていく。あとは、『自分がやるべきことを、ちゃんとやる』。結構、見てくれているので」 浩彰さんは続ける。 「移住者として見られるし、自分から行動しないといけないし、移住するにあたって自分なりの軸がしっかりしていないと、苦労するかもしれないです。暮らしが全然違うので、当たり前ではありますよね」 浩彰さんの言葉は、田舎暮らしを検討している方にぜひ知ってほしい、リアルな声だ。 自ら行動を起こしたお二人は、友人に驚かれるほど、あっという間に地元の方とのつながりができたという。地元の方と、年代に関係なく、一緒にお酒を飲むこともある。“はじめまして”の時には、知り合いを通して、相手とつながるようにしているそうだ。 「人との直接的なコミュニケーションが、都会よりも頻度・重要度ともに高いのかもしれないですね」と幸恵さんが教えてくれた。 「栃木県の中でも、塩谷町の知名度は低いかもしれないですが、だからこそいいと思います。刺さる人にだけ刺さる、隠れた魅力に溢れるまちです」 口を揃えて言ったお二人の言葉がとても印象的だった。 手づくりの結婚式を自宅で 2023年5月、自宅で結婚式を挙げた。 「この集落に根を下して暮らしていこう」移住後に二人でそう再確認したことが決め手だった。 「集う」をコンセプトに、円を描くように形作られた畑に、大好きな家族や仲間が集う。近い未来に実現させたい「馬のいる暮らし」をちょっぴり先にお披露目するように、幸恵さんが馬に乗って登場する。手づくりの草冠を互いに授けあう……。 自分たちでアイデアを出しあいながら計画を立て、仲間の協力も得ながら、一つずつ準備を進めた。「馬のいる暮らし」を見せてくれたサラブレットのグランデくんは、地元牧場・UMAyaカントリーファームのゆうきさんとみおさんのご厚意もあり、馬運車で運ばれてきた。 結婚式をやると決めてからの50日間は、怒涛で濃密で豊かな時間だった。 結婚式の中で、お二人独自のアイディアのパートがあったそうだ。題して、祝婚の宴。 参列された方について、お二人との関係性を赤裸々に語り、紹介された方からも言葉をもらう。これを、参列者全員に対して行った。 笑いあり、涙あり。当初2時間の予定が4時間に延びるほど、想いに満ち溢れていた。あっという間に陽は傾き、あたたかい西日がみんなの笑顔を照らし出す。 18時を知らせる音楽がまちに鳴り響くと同時に、祝宴の宴も幕を閉じた。 結婚式に参列した浩彰さんのご両親は、祝婚の宴でのやり取りを見て聞いて、友人との関係性やあり方など、普段目にしない浩彰さんの姿に、見え方が180度変わったのだとか。 浩彰さんのご実家がある藤沢市から塩谷町に移住したことも、関係性が変わる一つのきっかけとなった。 「近くにいてほしい、という気持ちはあったでしょうが、今も隔週くらいで藤沢に帰っているので喜んでくれていますよ。幸恵と会えることも楽しみにしてくれています」と浩彰さん。 「浩彰のご両親には、実の両親と同じように言いたいことを言おうと決めていて。ぶつかったりできるのも生きているからこそだよねって感じられるようになった出来事もあり、どんどん関係性が濃くなっていると感じます」と幸恵さんも振り返った。 離れているからこそ分かることや見えるもの、伝えられることはあるのかもしれない。お二人の実体験がそう教えてくれた。 思いを形にできる場所で、チャレンジの連続 結婚式を自宅で。これはお二人のその後の考え方にも大きな影響を与えた。 すべてを自分たち、仲間内、友人たちとで準備したからこそ、「自分たちで、自宅で、何でもできる」という考え方を得られたのだという。 そんな経験を糧に、結婚式ができるなら、と自宅で“えんがわらいぶ”と題する初ライブを開催した。ライブ後、参加者全員との語らいの時間には、地元のカフェ“風だより”のケーキや、“稲と珈琲”のコーヒーが振舞われた。 お二人の行動力とそれによって紡がれてきたつながりが、ライブというひとつのカタチになったのだった。 それ以外にも、塩谷町に移住後、たくさんのチャレンジを重ねている。……というより「チャレンジしかしていない」んだとか。 たとえば、米づくり。都会であれば、何をどうやって始めればいいのか見当もつかない。 お二人が米づくりを始めたきっかけが、「近所の農家さんに挨拶した時に『うちの田んぼを2枚使っていいよ』と言われた」ことだというから驚きだ。都会では決してありえないシチュエーションである。 田んぼ2枚、二人ではとうてい作業しきれないからと友人に声をかけ、友人から友人へと広がり、イベントという形で稲刈りを行った。昔ながらの手植え、手刈り。曲げた腰の痛みをはるかに上回る、ワクワクとドキドキがあったに違いない。 自ら働きかけるお二人。ここでもつながりが広がっていく。 古民家の古材や廃材をいただき、移住後に飼い始めたヤギの“はなちゃん”の小屋も自作した。 「やればできる。それは移住前も頭では理解していましたが、塩谷町ではすべてが揃っていて、本当にチャレンジできる環境があるなと感じます。『あ、本当にできるんだな』と感じることがどんどんと出てきていますよ」と浩彰さん。 都会に行けば確かに何でもモノが揃っているが、ここには環境や素材、そして余白がたっぷりとある。 思いを形にできる、創造力を育んでくれる土地なのだ。 お二人のこれからと、塩谷町のこれから 移住前、浩彰さんは川崎市へ、幸恵さんは都内に通勤しており、帰宅は19時、20時頃になるというのが当たり前だった。今はリモートワークや畑仕事を中心に、自然のサイクルに合わせたリズムで生活を送る。 食卓には自分たちで種を蒔き、成長を見守ってきた、採れたての食材が並ぶ。スーパーで買うものよりも、味が濃く、野菜の個性を感じられる。ほうれん草が実は甘かったり、包丁で切ったきゅうりの断面から水分がにじみ出るのを目の当たりにしたり。さつまいもの収穫時期には、暖を取るストーブでつくったふかし芋が、朝食やリモートワーク中のおやつにもなった。 「日々のご飯が一番美味しい」 幸恵さんのその言葉には、毎日の暮らしへの満足感があふれていた。 2024年4月には、一日一組限定のプライベートキャンプ場もオープン予定だ。 お二人の自給農園“にゃす”で育った採れたて野菜を味わったり、ヤギのはなちゃんと触れ合ったり、焚火を囲んで語り合ったり……。 塩谷町で暮らすように泊まり、静けさと動物の息吹を味わえるキャンプ場だ。 「演出ではなく、私たちの暮らしのリアルを一緒に体験していただく、そんな場所です。『あっ、こんな暮らしもありだな』と、キャンプ場で過ごした時間によって人生の新しい選択肢が生まれたらうれしいです。」 お二人がこれから望むこととは―。 「私たちのように家族で土地を耕し、環境も生き方もデザインされる方が増えてほしいと思っています。その舞台として塩谷町を選んでいただけると一番うれしいですが、栃木県のほかの市町でも構いません。仕事も大切ですが、それ以上に家族が豊かであること、何気ない日常の幸せを感じられることの方が重要で大切なことだと考えています」 移住を機にお二人の生活は大きく変化したが、お二人の存在は周囲に、そして塩谷町にも影響を与えていそうだ。 お二人が移住した時期は、塩谷町がまちづくりに、より力を入れ始めたタイミングでもあった。移住・定住支援サイト「塩谷ぴーす」を開設し、近々移住コーディネーターも設置される予定である。 「まちも、自分たちも、まさに変化の中にいると感じます。変わり始めた今だからこそ、塩谷町はこの先5年、10年が一番おもしろい時期でしょうね」 お二人の楽園づくりは、着実に根を張りめぐらし、苗木から若木へとバージョンアップしているようだ。 創造力が沸き立つこの土地で、まちをも巻き込みながら、楽園づくりを進めていく。